金沢大学人間社会研究域地域創造学系の青木賢人准教授は、福岡教育大学、広島大学、中部大学、千葉大学、金沢大学から成る研究グループのメンバーとして、令和6年能登半島地震に伴って発生した津波の詳細な分布と高さを明らかにしました。

青木准教授は、発災直後から継続的に実施してきた現地調査の情報を研究グループに提供し、研究グループの現地調査の円滑な遂行に貢献しました。また、研究グループの一員として現地調査にも参加し、津波の分布と高さの解明に寄与しました。

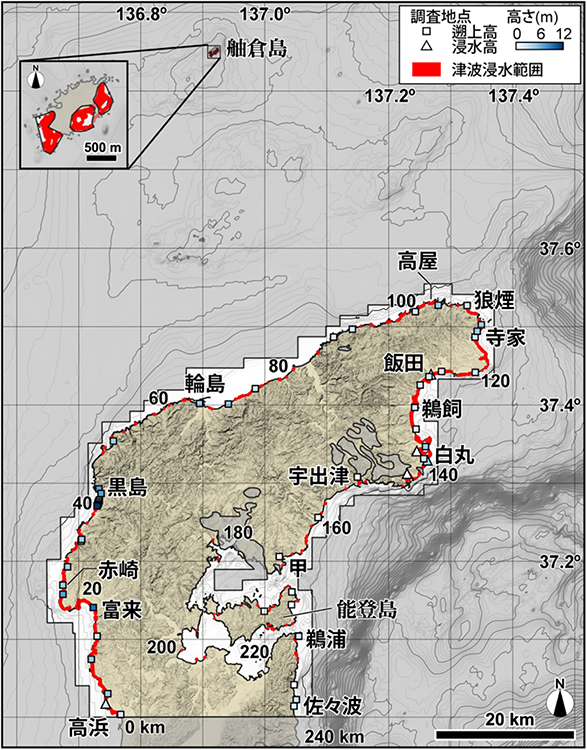

本調査の結果、令和 6年能登半島地震に伴って発生した津波の被害は、半島内の地形条件の地域的な差異と集落の立地条件、そして海岸構造物の有無によることが明らかとなりました。津波の高さは能登半島の西岸で高く、志賀町富来や輪島市黒島では、標高8m 以上の地点で津波による漂着物が確認されました。このような特徴は、2012年に石川県が震源を特定して行った津波浸水想定の結果と調和的なものでした。

一方、津波による被害は、主に能登半島の東岸で大きく、津波の高さが西岸で高かったという特徴とは異なっています。西岸では津波の高さが高かったにもかかわらず、海岸から一段高い海成段丘の上に集落が立地していることに加え、地震時の地殻変動による隆起が生じたことで、津波が到達しなかったと考えられます。これに対して能登半島の東岸では、集落が海に直接面した低地に立地していたことに加え、防波提や防潮堤などの海岸構造物がほとんど存在しなかったことが、津波被害を大きなものにした一因であると考えられます。

本研究成果は、国際的学術誌『Earth, Planets and Space』に掲載されました。

図1 津波浸水範囲と調査地点

ジャーナル名:Earth, Planets and Space

研究者情報:青木 賢人

PAGE TOP

PAGE TOP