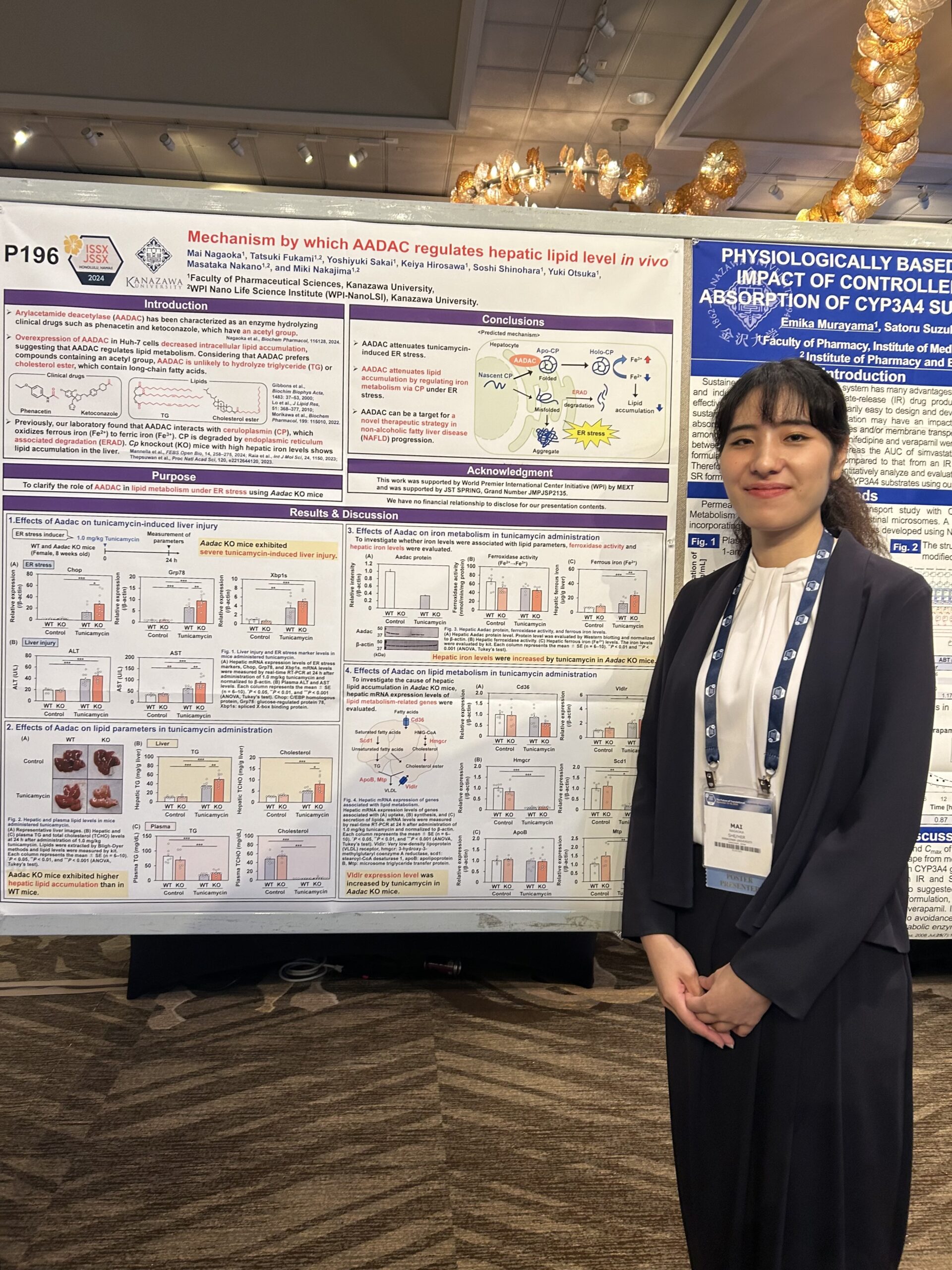

HaKaSe+(ハカセプラス)選抜学生として、博士学位の取得を目指して研究に励む、医薬保健学総合研究科創薬科学専攻博士後期課程2年(取材当時)の長岡茉唯さんに、博士後期課程の魅力や研究のやりがいについてお聞きしました。

まず、なぜ博士後期課程に進学されたのか、そのきっかけを教えてください。

博士前期課程の在学中に投稿した論文が受理され、研究を楽しいと感じたのが大きなきっかけです。博士後期課程に進んで、もっと研究を進めていきたいと思いました。所属している研究室で、博士課程へ進学する先輩が多くて、同期にも進学希望者がいたので、自然と進学を考えるようになりました。

経済的な不安はありませんでしたか?

はい、ほとんど不安はありませんでした。研究室の先輩がHaKaSe+に申請し採択されて経済的な支援を受けている姿をみたり、研究室の先生からのアドバイスもあって、博士前期課程のときから金沢大学では経済的支援制度が充実していることを知っていました。私の場合、早い段階で博士進学を決めていたので、博士前期課程でもHaKaSe+予約採用者として授業料の全額免除を受けることができました。博士後期課程進学後は、HaKaSe+選抜学生として奨励金を頂くことで、アルバイトをしなくても、研究に打ち込める環境が整っています。

どのような研究をされているのですか?

薬物代謝酵素と呼ばれるタンパク質について研究をしています。例えば、飲んだ薬は体内で異なる構造に変換されます。この変化する過程を薬物代謝といい、この反応を担うのが、薬物代謝酵素です。この酵素の働きを調べるのが私の研究です。

研究をしていて、楽しいと感じるのはどんなときですか?

同じ薬を飲んだとしても、人によっては薬の効きやすさや、副作用に個人差が出ると思います。また、薬物間相互作用と呼ばれる、いわゆる薬の飲み合わせによって、効果が増強したり減弱したり、また、副作用が生じることもあります。このような現象の原因のひとつとして私が研究対象とする薬物代謝酵素あります。なぜ、薬の効き目に個人差があるのか、なぜ人によっては副作用がでるのか、など、まだまだ分かっていないことが多くて、このような難しい問題にチャレンジするときに研究が楽しいと感じます。

なかなか結果が出ないこともあるのではないですか?

そうですね。研究は、うまくいかないことの方が多いのですが、それがうまくいった時の喜びは大きいです。思い通りの結果が出ず、色々と試行錯誤しているときは、大変ではあるのですが、様々なアプローチから実験に取り組んでいるときに充実感を感じています。

最後に将来の夢を聞かせてください。

今取り組んでいる研究がどこまで実際の薬の開発に使われるかどうかは正直なところ分かりません。ただ、 博士後期課程の研究に一生懸命取り組んで、その成果を論文にまとめたいと思っています。将来的には、製薬会社で研究開発に従事したいと考えていて、そのときに、博士後期課程で身につけた研究スキルや知識、継続的に取り組むチカラが活かせると思っています。将来、自分が開発した医薬品が世の中の人々の役に立てるといいなって思っています。

※所属・学年・年次などはすべて取材当時のものです。ご了承ください。

(サイエンスライター・見寺 祐子)

PAGE TOP

PAGE TOP