—

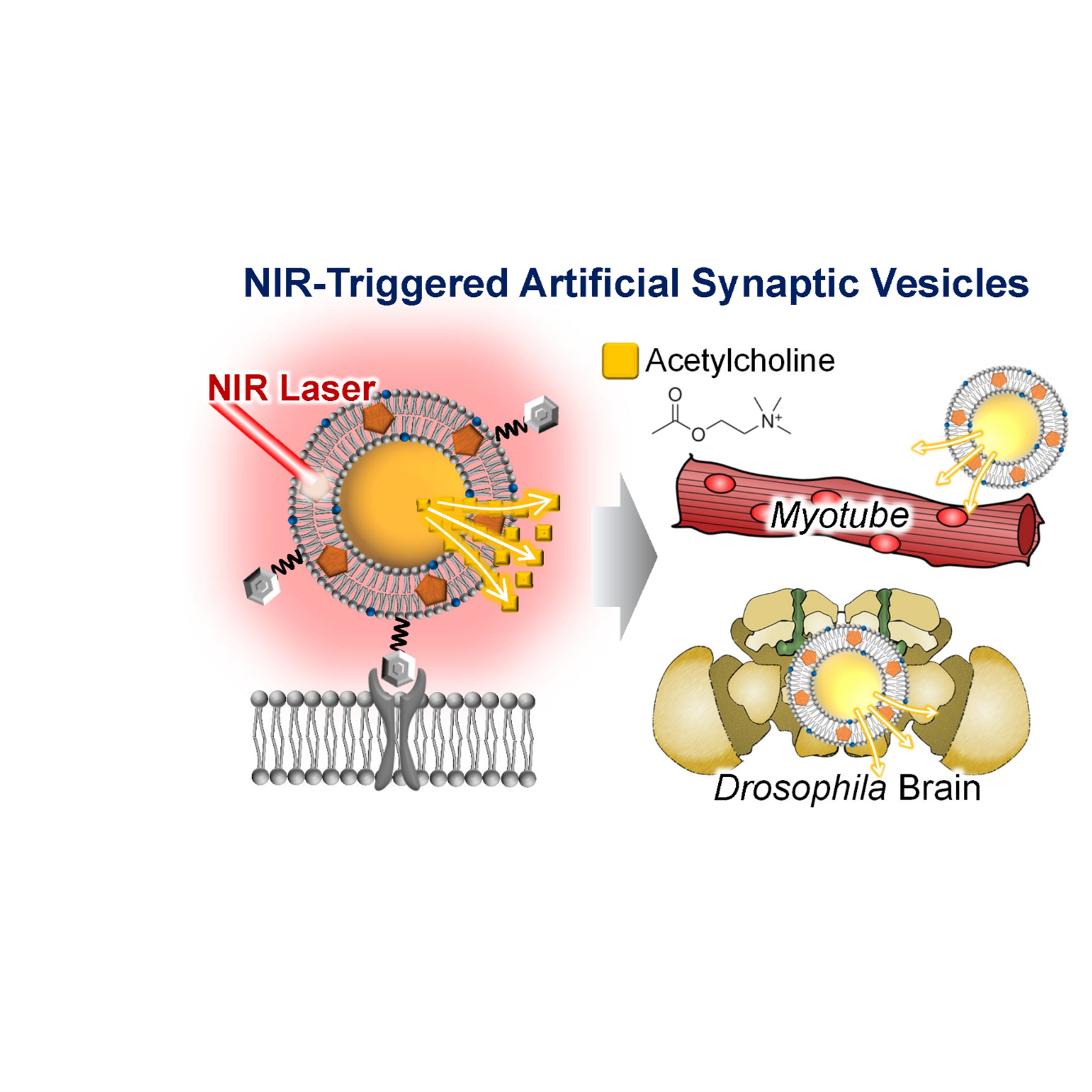

金沢大学ナノ生命科学研究所(WPI-NanoLSI)の新井敏教授、山崎健特任助教、サティア・サルケア・ランジャン特任助教(研究当時)、理工研究域生命理工学系の木矢剛智准教授、ならびに早稲田大学理工学術院総合研究所の宗慶太郎上級研究員(研究院教授)らの研究グループは、生体に優しい近赤外線レーザーを用いて、神経伝達を精密に操作できる「人工シナプス小胞」の開発に成功しました。

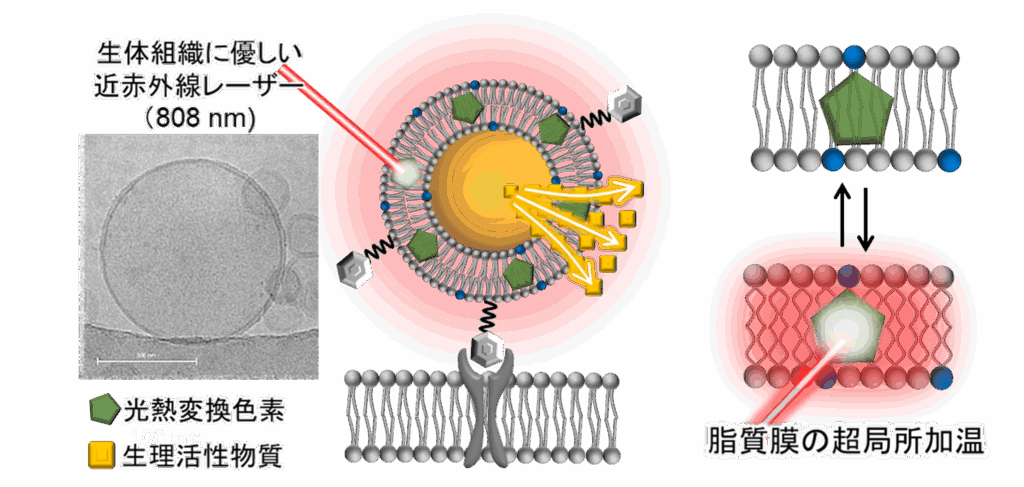

近年、薬剤投与において「どこに・いつ・どれだけ作用させるか」を制御することが極めて重要視されています。本研究グループは、操作性に優れた近赤外線レーザーにより局所的に温度を上昇させ、内包した薬剤を自在に放出できる人工小胞(リポソーム)を開発しました。このリポソームには、光エネルギーを効率的に熱へと変換する「光熱変換色素」が脂質二重膜内に組み込まれています。近赤外線レーザーを照射すると、この色素が超局所的に膜を加熱し、脂質膜の相状態(流動性)を瞬時に変化させることで、内包された薬剤が放出されます。すなわち、光を“スイッチ”としてナノスケールで薬剤放出を精密に制御することが可能となります。

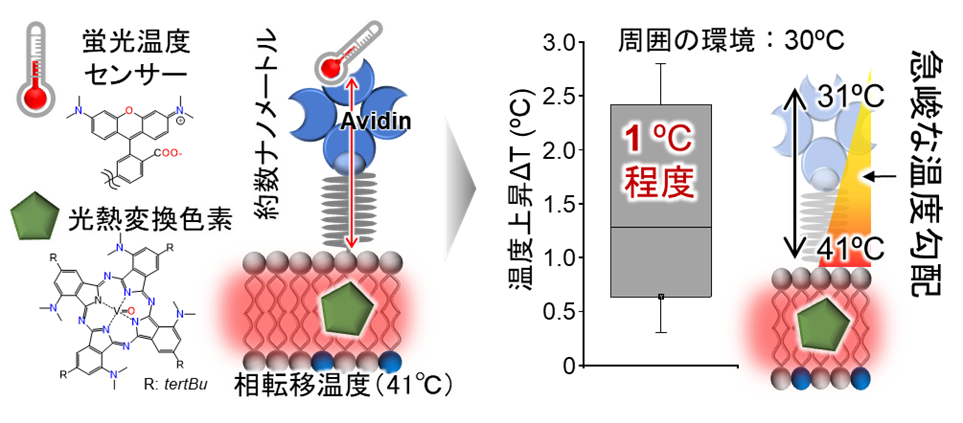

さらに、この超局所的な加温技術により、従来の近赤外光を用いた技術で課題とされてきた正常組織や細胞への熱ダメージを大幅に低減できることも、本研究の大きなブレイクスルーの一つです。

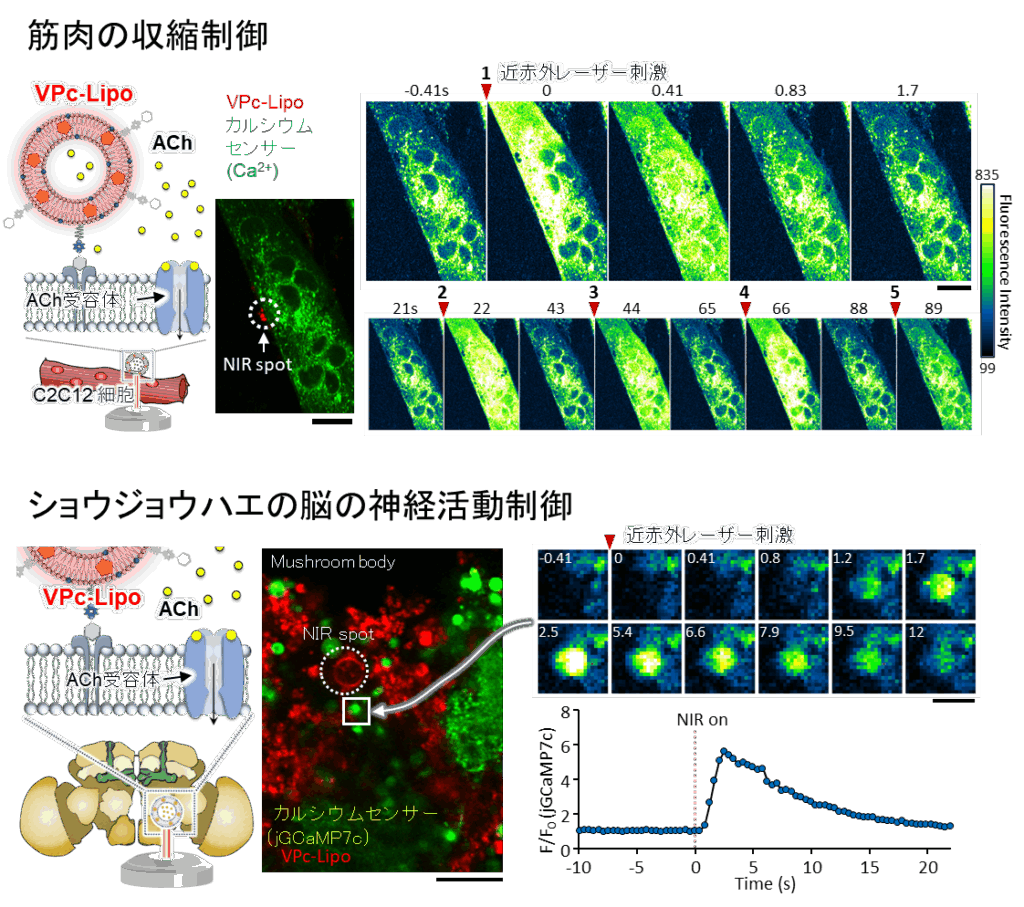

本研究では、神経伝達物質であるアセチルコリンをリポソーム内に封入し、筋細胞およびショウジョウバエの脳に応用したところ、光照射によって神経活動を誘導することに成功しました。これは、生体内のシナプス伝達を模倣する「人工シナプス小胞」として機能することを示しており、今後、神経回路の解析や神経疾患モデルの研究への応用が期待されます。

本研究成果は、2025年7月27日、米国科学誌『ACS Nano』のオンライン版に掲載されました。

図1 近赤外線レーザーを照射するタイミングで、オンデマンドで生理活性物質を徐放できる脂質なの粒子 光熱変換色素が脂質膜に埋め込まれており、近赤外線照射に伴い、局所加熱が起きて、脂質膜が緩む仕組みになっている。

図2 近赤外線照射に伴う脂質膜近傍の温度変化の解析 近赤外線照射で、脂質膜は相転移温度の41℃に達する一方、数ナノメートル距離が離れた場所では、温度変化が観察されなかったことから、超局所加温が達成されていることが示唆されている。

図2 近赤外線照射に伴う脂質膜近傍の温度変化の解析 近赤外線照射で、脂質膜は相転移温度の41℃に達する一方、数ナノメートル距離が離れた場所では、温度変化が観察されなかったことから、超局所加温が達成されていることが示唆されている。

図3 人工シナプス小胞としての応用 (上段)筋分化細胞に対するアセチルコリン放出の模式図と カルシウムイメージングによるアセチルコリン受容体活性化の評価。(下段)ハエの脳(ex vivo)に対するアセチルコリン放出の模式図とカルシウムイメージングによる神経活性の観察(掲載論文のFig.8, 9を改変して転載)。

——

ジャーナル名:ACS Nano

研究者情報:新井 敏

PAGE TOP

PAGE TOP