金沢大学ナノ生命科学研究所(WPI-NanoLSI)/名古屋大学大学院工学研究科の高橋康史教授は、東京都立大学大学院理学研究科の中西勇介助教、遠藤尚彦(大学院生)、宮田耕充准教授、名古屋大学大学院理学研究科の神田直之(当時、大学院生)、相崎元希(当時、大学院生)、同大学院工学研究科の平田海斗特任助教、産業技術総合研究所極限機能材料研究部門の劉崢上級主任研究員、同ナノ材料研究部門の林永昌主任研究員、千賀亮典主任研究員、大阪大学産業科学研究所の末永和知教授、名古屋市立大学大学院理学研究科の青栁忍教授、筑波大学数理物質系の丸山実那助教、高燕林助教、岡田晋教授らの研究チームとともに、立方体型の硫化モリブデンのクラスター(※1)(超原子(※2))がシート状に結合した二次元物質「超原子層」を発見し、その構造的な特徴や電子構造、触媒活性を解明しました。

ナノ空間に閉じ込めた単層(ナノリボン(※3))を透過電子顕微鏡で直接観察することによって原子配列を可視化し、構造決定に成功しました。また、基板上に合成した層状物質の薄片試料における触媒活性の評価では、水素発生反応の高い触媒活性を示すことを実証しました。本研究成果は高効率な水素発生触媒の開発に向けた材料設計の指針になることが期待されます。

この研究成果は、2024年7月26日付でドイツの科学雑誌『Advanced Materials』オンライン速報版に掲載されました。

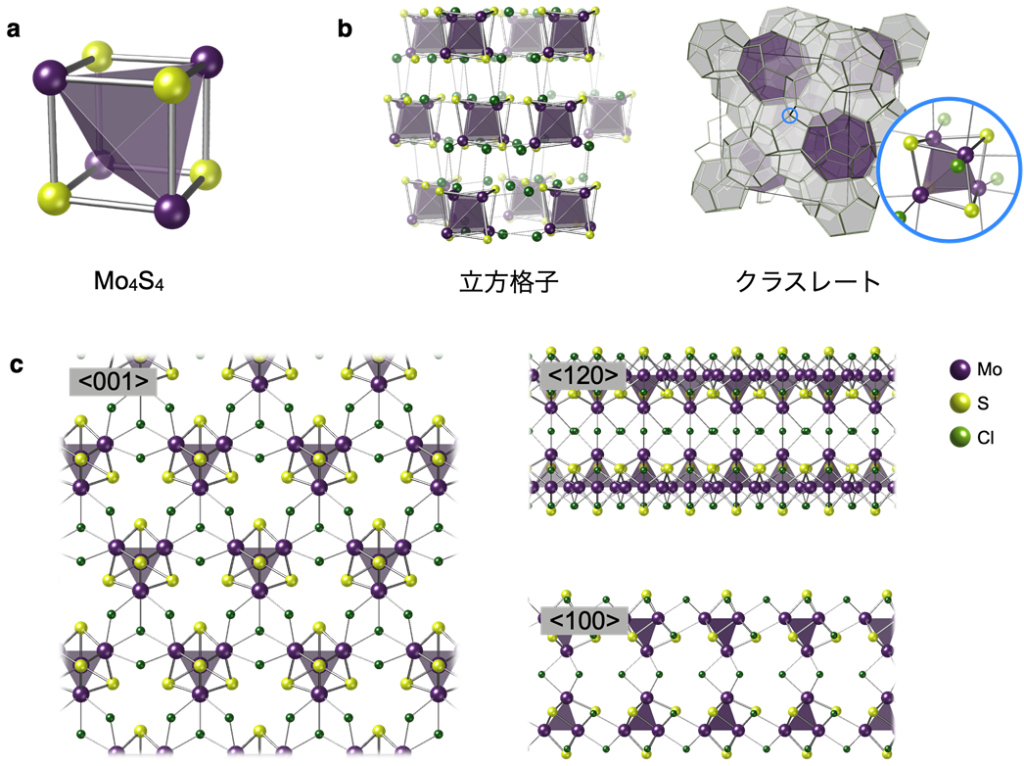

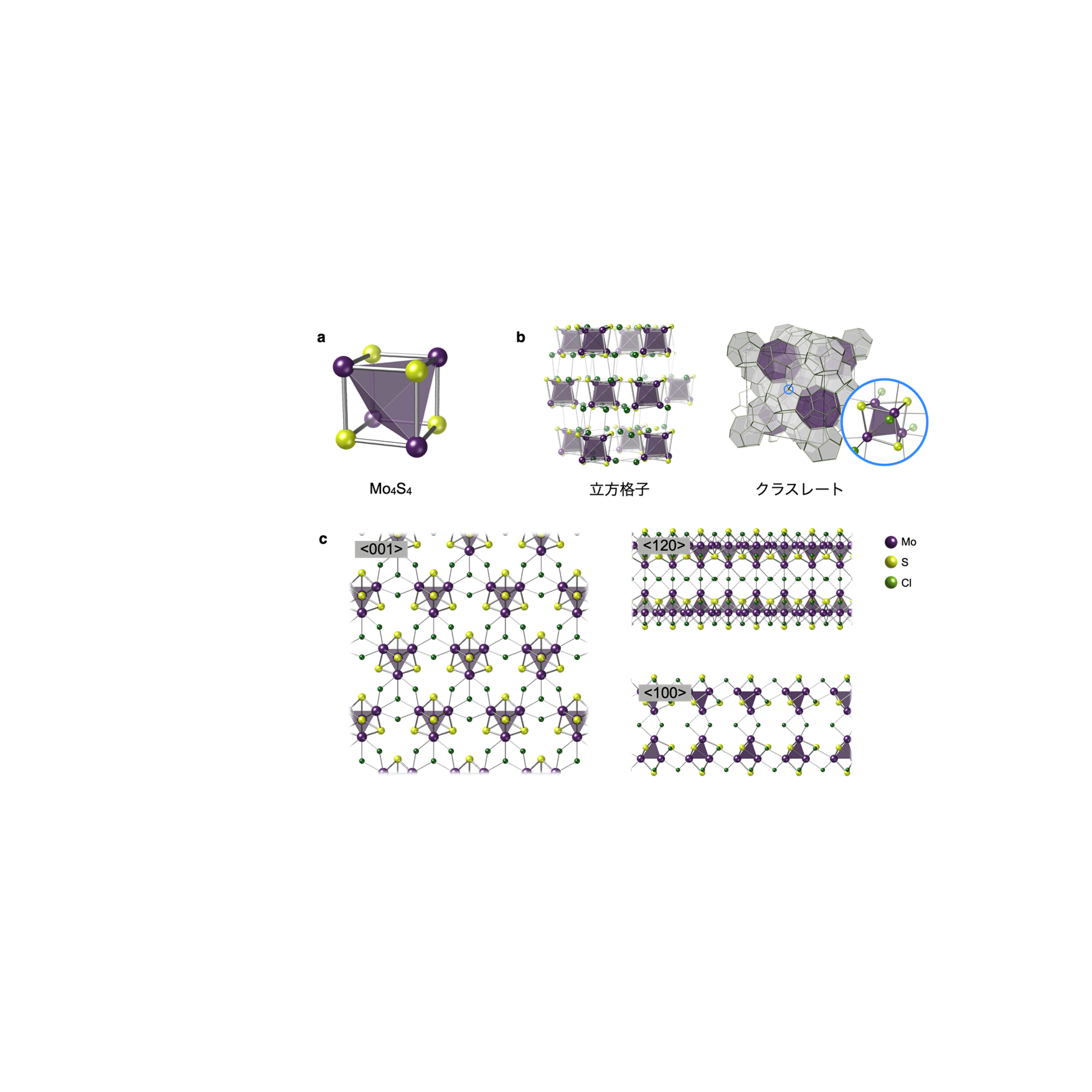

図:(a)立方体型の超原子Mo4S4クラスター(b)先行研究で報告されていた三次元集積体のモデル図(c)超原子層「Mo8S8Cl11」のモデル図。<001>、<120>、<100>はそれぞれ、異なる方向からMo8S8Cl11を見た際の配列を示す。

図:(a)立方体型の超原子Mo4S4クラスター(b)先行研究で報告されていた三次元集積体のモデル図(c)超原子層「Mo8S8Cl11」のモデル図。<001>、<120>、<100>はそれぞれ、異なる方向からMo8S8Cl11を見た際の配列を示す。

【用語解説】

※1:クラスター

複数の原子が相互作用によって凝集したナノ構造体。代表的なクラスターの例として、炭素原子60個が結合した球状分子「C60フラーレン」があげられる。

※2:超原子

構成する原子の種類や組成によって性質が変化し、原子と類似した離散的な電子状態をもつクラスター。遷移金属カルコゲナイドの超原子は対称性の高い構造をもち、M3X4やM4X4、M6X8(M:遷移金属、X:カルコゲン)などが報告されている。

※3:ナノリボン

二次元物質をナノメートルサイズの細い幅に切り取った帯状(リボン状)の一次元物質。

ジャーナル名:Advanced Materials

研究者情報:高橋 康史

PAGE TOP

PAGE TOP